2024.05.10

《column.12》想像を超える、緻密さ。

コラム・12

想像を超える、緻密さ。

第12弾は「想像を超える、緻密さ。」と題して、お財布がパーツの状態から組み上げられるまでの工程をくまなく解剖していきます。普段何気なく使っている財布。改めてその細部を見ていくと職人のこだわりとものづくりとしての技術の高さがふんだんに盛り込まれていることに気づきます。日進月歩、作るほどに技術を重ねてきた職人へ独占密着をして、お財布1つが完成するまでの一部始終を見せていただきました。

ご紹介するお財布

想像を超える、緻密さ。

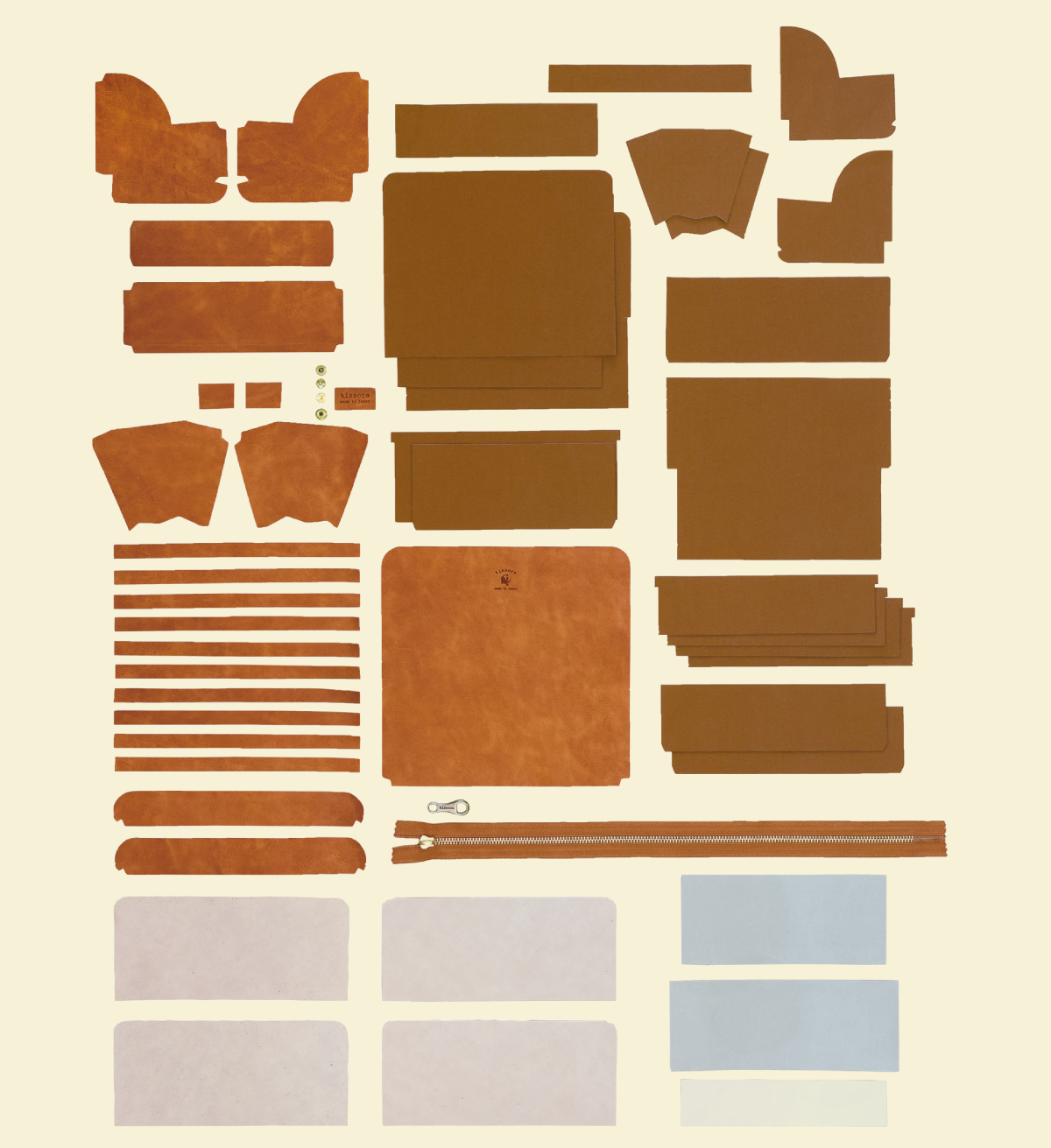

〜54のパーツからお財布ができるまで〜

お金やカード、運転免許証も。ご主人様の大事なものを一手に引き受けて、毎日、忙しく働くお財布。だからこそ、丈夫さは必須。そして美しさだってもちろん大事。そんなkissoraのお財布に込められた職人技をレポート!

同じ作業を往復して製作されるため、厳密な順番ではありませんが30を超える工程の中で1つの財布は組み上げられます。大まかに内装と外装に分けてご紹介していきます。※数字は順番ではなくあくまで工程の大まかなパターン数となります。

内装のパーツを組み立てる

今回、製作を行っていただいたのはkissoraのお財布シリーズ「パンナライト」のラウンド長財布。大きなボックス型のコイン収納部が特徴的で、カードポケット12ヶ所、フリーポケット3ヶ所、札入れ2ヶ所、背面のオープンポケット1ヶ所で構成されています。そんな内装からまず着手していきます。

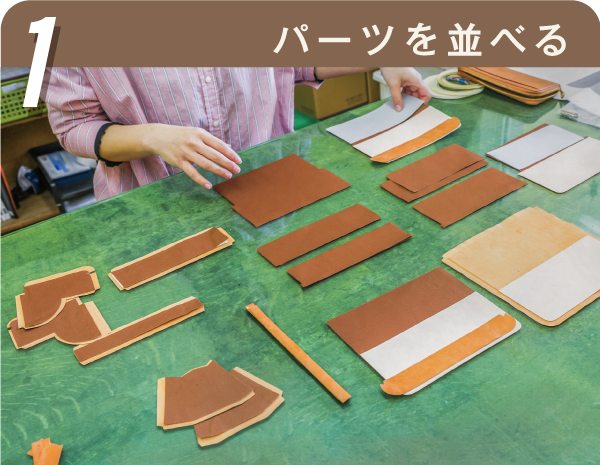

使用するパーツを並べて過不足がないか確認をする。今回製作するお財布のパーツは計54個。通常の生産では1つ単位で製作しないため、膨大な数となる。

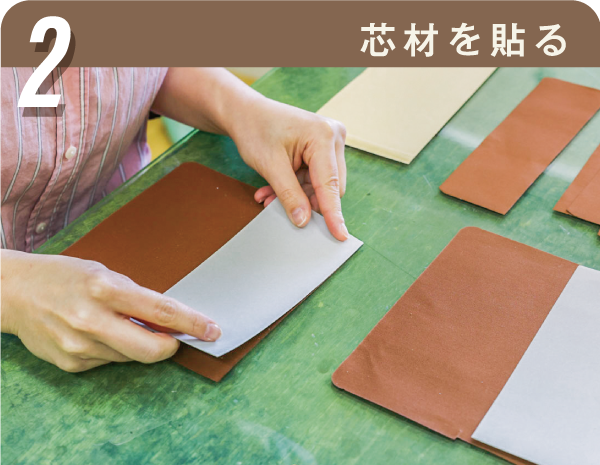

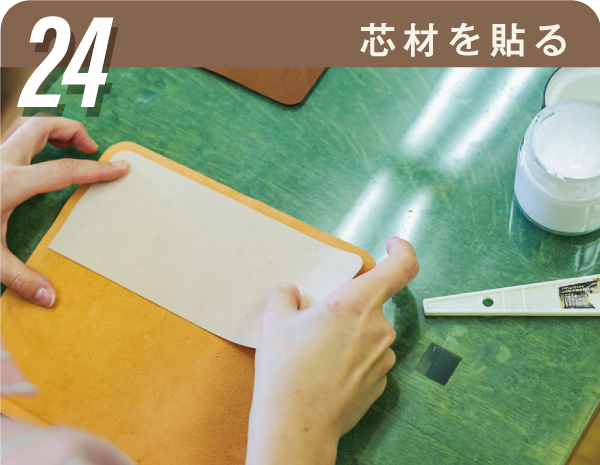

全面に糊が付いた芯材(ワッペン)を布地と革に貼り付ける。革は特に伸びるため、シワが寄らないよう、且つまっすぐずれないよう貼るテクニックが必要となる。シンプル且つ基礎でありながら、仕上がりの美しさを左右する重要な作業。

芯材を貼った際の角のズレを切り揃える。微細なものであるが、後の作業で重なり部分等で嵩張るのを防ぐ理由もあるため欠かせない作業である。

真鍮等のまっすぐな棒を使用して、ヘリの歪みと幅を切り揃えていく。数ミリの差であるが、直線がしっかりと直線であることが製品がより美しく仕上がる秘訣だという。

made in Japanが誇る済美

実は、④の「ヘリの幅を揃える」は見えない部分の為の作業ということもあり、行っていない工場も多くあります。海外では特にほとんど行われていないと言われており、まさに職人の真摯さを謳う”made in Japan”を象徴するような工程です。

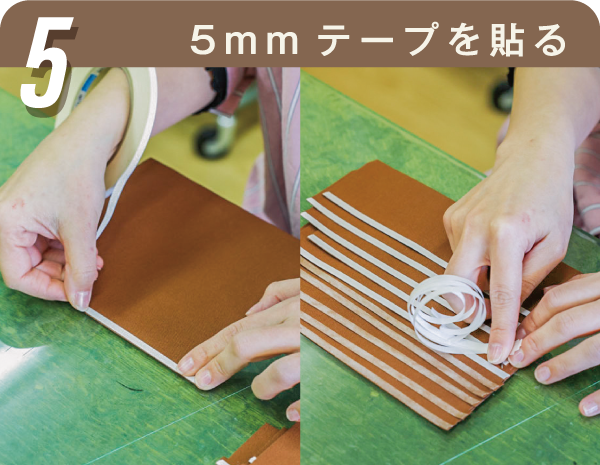

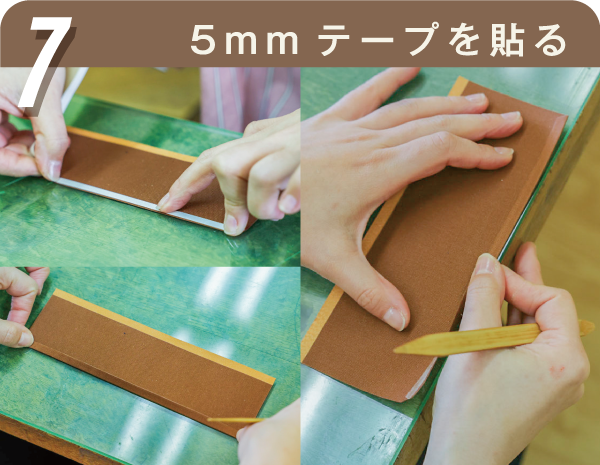

カード段を補強、装飾する役割を担うのせベリを貼り付けるための両面テープを仕込みます。はみ出さずまっすぐ貼るのにも鍛錬は必要。目打ちを使用して手捌きよくテープを剥がす姿にも技術力の高さを魅せられました。

仕込んだ両面テープにのせベリを貼り、はみ出した部分をカットします。貼ったのせべりはヘリ返した反対側からも見えるため、並行にまっすぐ、ちょうど半分になるよう貼り必要があります。

底に接する部分にも両面テープを仕込み、その幅に沿って折り癖をつけながら貼り合わせていきます。類似したパーツが多くあるため、貼り付ける組み合わせに間違いがないよう確認を重ねながら作業が進みます。

固まっても硬くなりづらい革用接着剤も使用してパーツを組み上げていきます。貼り合わせる箇所に求められる強度に合わせて様々な種類の接着剤と両面テープを使い分けます。時には両方を併用する場合もあります。

カード段だけでなく内装のマチ部分のパーツも同様にヘリを返していきます。短い直線や角にはヘラを使い、長い直線には自作の木材を使用するなど職人の道具の使い分けの個性が見られました。

後にネン引き加工を施す箇所は、ミシンを通さないため、他パーツよりも強力な接着剤を使用して貼り合わせます。ミシンをかけると目が飛んでしまうほど強力なため、用途に合わせて使用します。

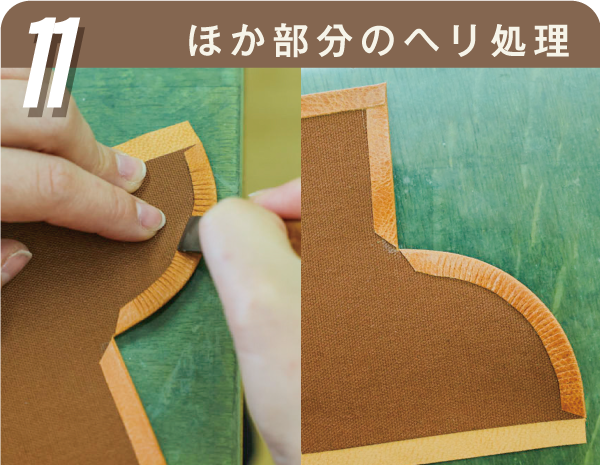

マチのカーブ部分は「菊寄せ」と呼ばれる手法で処理を行います。特に何層も素材が重なる財布作りではこの部分をいかに平たく美しく仕上げられるかが試されます。細かく折り込むほどに薄く仕上がりますが、熟練した技術も必要となります。

まさに技術とセンス

⑪で行われている「菊寄せ」は、折り込んだひだが菊の花のように見えることからそう呼ばれています。伸びる性質を利用しながら、厚くなりがちな革をかさばらないように美しく処理できるのはまさに積み重ねで得られた技術と職人の持つセンスと言えます。

全面に糊の付いたワッペンだけでなく、サイビノール(革用接着剤)を使用して貼り合わせる箇所もあります。固まるまでに時間がかかる為、作業内容に合わせて使い分けていきます。

ミシンでの縫製前にパーツの必要な下処理を行います。ネン引き加工やロゴのテープ貼り、ヘリの折り返しなど細かい作業が様々。どれもミリ単位でありながら正確性が求められる仕事です。

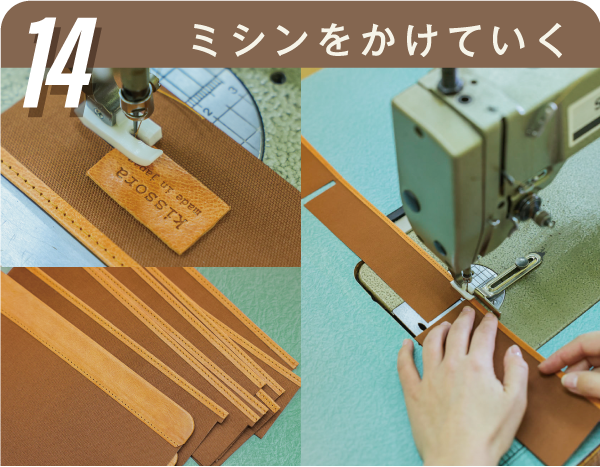

ヘリ返した縁の部分やロゴ部分にミシンをかけていきます。一連で作業が行えるように計算され、手順よく縫い合わされていきます。

他の細かいパーツも同様にミシンをかけていきます。革は特に一度針が通り穴が開くと、やり直しがききにくい素材なので、慎重で正確な技術が求められます。

2つのミシンの使い分け

こちらの工場では平台ミシン(左)と腕ミシン(右)を使い分けて作業されていました。大まかには布やのせベリの縫製には平台ミシン、カーブや立体的なものの縫製には腕ミシンを使用しているといいます。

ヘラを用いて糊を引くことが多いですが、場所によっては様々な道具が使用され、職人の個性や好みが表れます。

道具を使用しながら、均等で並行な幅でカード段を組み上げていきます。Instagramで見かけた自前の道具とのことで、職人の探究性と向上心が感じられました。

こちらの工場では糸の処理にコテを使用しています。より細かい箇所に適切に当てるためと考案され採用しているそうです。革素材によっては熱で表面が溶けてしまう場合もあるので道具の選択は仕上がりに左右します。ライターを使用して処理する場合もあります。

コイン収納部のホックのメスを取り付けます。力加減と角度で歪んでしまったり、緩くなってしまう場合があるため、絶妙なバランスでの打ち込みが必要です。

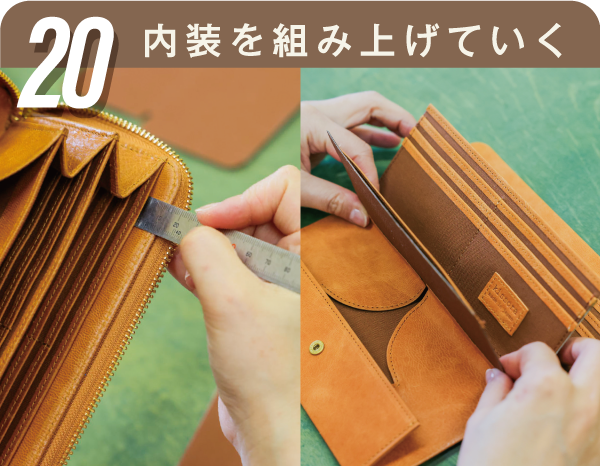

サンプルとの確認を往復し、仕上がりの構造を理解しながら各パーツを組み上げていきます。組み合わせるものと順番を誤ると完成しない為、集中力も欠かせません。

札入れ部分のマチに折り癖を付けます。紙と同じで癖をつけると跡が残るので正確に折り目をつけるのがポイント。

内装を組み上げていく途中でホックのオスを取り付けます。ミシンのかけ易さに関わってくるため、タイミングを試行錯誤して手順が決まります。

糊やテープを仕込み貼り、縫製をする手順が繰り返されて内装が組み上がります。革と布地で糸の色と太さを分けている箇所もあり、工程の中で行われるためその付け替えは手間となりますが、仕上がりに関わるものづくりとしてはとても大切な作業です。

外装のパーツを組み立てる

外装は背面のオープンポケット1ヶ所と財布の3辺を覆うラウンドファスナーが付いた仕様になっています。アイテムの顔となり、一番目に触れる部分。どの工程にも共通することですが、ひと針ひと針慎重に縫い、組み上げられていく姿がありました。

内装と同様に芯材と革を貼り合わせます。面が大きい分ズレやすく、シワも響いてくるため慎重な作業が求められます。

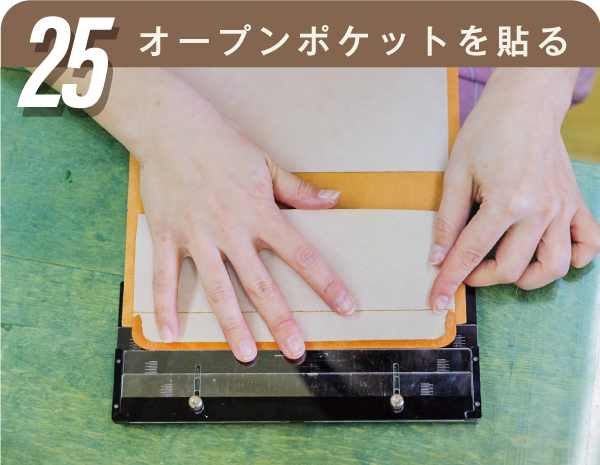

背面のオープンポケットにあたる部分を貼り付けます。道具を使用しながらも並行になるように貼るのがポイント。

お財布が仕上がった際に内装と外装の隙間から見えるカーブ部分。構造上、何もしなくても問題はありませんが、出来上がりの美しさを求めて革を貼ります。

お財布の上部の両サイドのカーブ部分にも「菊寄せ」の手法が採用されています。

見えない美しさ

㉖㉗の処理はいずれも最終的な製品の形となる頃には見えなく(見えづらく)なる箇所にあたります。それでも丹精込めて作業をされている行いに、ものづくりの美しさを感じさせます。

内装、外装それぞれが必要な手順を経て、組み上がってきました。たくさんの小さなパーツが集まって大きなパーツが出来上がっている様子が伺えます。

内装と外装の結合

内装を結合する前にそれぞれが重ならない部分を先に縫製します。本来結合とは不要な箇所ですが、出来上がった際に一周したように見えるよう、デザイン性も欠くことはしません。

他パーツと同様に接着剤を使用してファスナーに下処理を行います。最も目がいき、手が触れる部分なのではみ出さないよう均一な薄さと正確さが求められます。

あえて強度を落とした両面テープが仕込まれた専用の型にファスナーを貼り、外装と結合します。これまでと同様、カーブ部分の素材が重なる箇所はできるだけ嵩張らないよう工夫がされています。向きを間違えると開きも変わってしまうので注意も必要。

ゴム鎚で仮留めし、型から外します。この時に仮留めしたファスナーがずれてしまうとこの後の作業に大きく影響が出るので慎重に行われます。

ファスナーの付いた外装とあらかじめ組み上げた内装を結合します。複雑で立体的になっているため、縫製にも高い技術力が不可欠です。製品の顔となる手順なのでひと針ひと針が大きな鍵となります。

最後は引き手の金具を付けて完成。締め込みすぎず緩すぎない力加減で取り付けます。

財布職人のひとこと

kissoraの財布は、 革の手触りが心地よいので、 つくっている時もワクワクします。

革の色味がキレイなのも 魅力的ですね。

kissoraのお財布は、長く使ってナンボ!使い込むほどに革の表情が変わり、魅力が増していきます。だからこそ、機能としての耐久性は必須です。実際に1つの財布ができるまでの一部始終を見せてもらったのはこれが初めて。繊細な職人技のひとつひとつが、見えない部分であっても、どれも欠かせないものばかりと実感しました。

ご紹介したお財布